2025年,全球第六代戰機研發競賽進入白熱化,英國主導的「暴風雨」(Tempest)計畫近日由核心團隊首度釋出詳細技術藍圖,試圖以「超遠航程」、「雙倍載荷」、「空戰體系中樞」三大關鍵能力,重塑未來空中作戰規則。該機由英國、義大利、日本聯合開發,是「全球作戰航空計畫」(GCAP)的核心載具。

英國皇家空軍項目需求主管比爾上校(Group Captain Bill)表示,「暴風雨」將擁有遠超 F-35A 的武器載荷能力。根據資料顯示,其內置武器搭載量預計達1萬磅,約為 F-35A 的兩倍,未來甚至可能預留空間部署定向能武器,兼顧強大火力與隱形性能。

此外,航程設計上,「暴風雨」的目標為「跨大西洋不加油直飛」,突破現役「台風」戰機需多次空中加油的限制。此舉意在應對反介入/區域拒止(A2/AD)環境下,加油機難以接近的作戰場景。

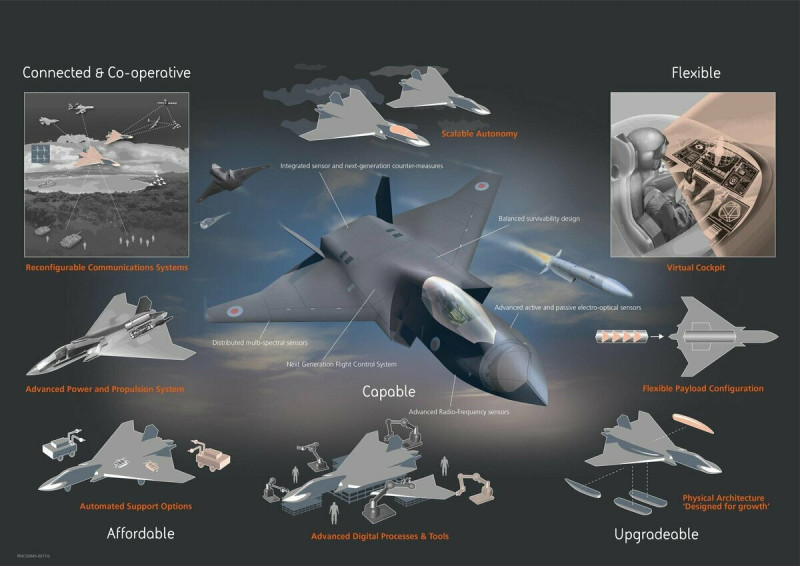

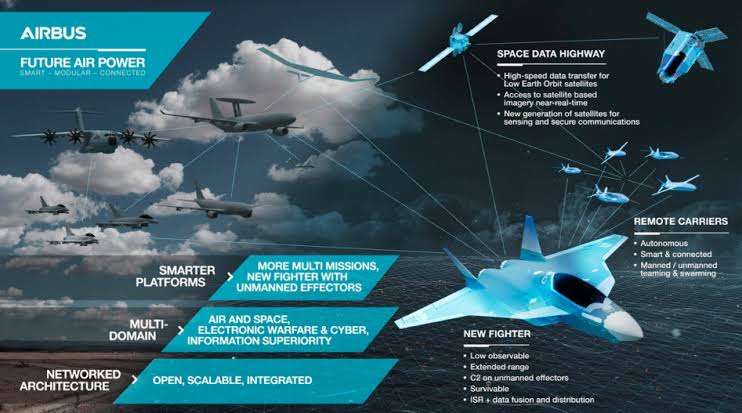

與此同時,「暴風雨」更被定位為未來空戰體系的「四分衛」(quarterback),將以高速資料鏈協同並指揮無人僚機(如英國開發中的「雷神」無人機群),實現人機協同、分布式攻擊。比爾上校指出,面對部分無人機可能在任務中損耗的情況,「暴風雨」需具備即時戰術重組與資源再分配能力,確保整體作戰體系連續運行。

戰機將搭載義大利雷達製造商雷奧納多公司開發的「多功能射頻系統」雷達,結合分布式多光譜感測器,執行敵區深處態勢建模任務。當與後方預警平台中斷聯繫時,「暴風雨」可獨立構建戰場圖像,並透過加密通訊鏈路與僚機共享資訊,完成由內部平台主導的「自主殺傷鏈」。

另一項關鍵創新是「飛行伺服器」的整合。由於無人機的AI系統仰賴即時運算支持,而在敵區衛星通訊可能受阻,戰機將擔負邊緣運算平台角色,為無人機群提供即時演算法支援,降低外部通訊暴露風險,提升整體存活率。

技術驗證方面,目前「暴風雨」原型機正在英國BAE系統公司沃頓工廠組裝,預定2027年首飛。由波音757改裝的「Excalibur」飛行測試平台已投入試飛,用於驗證感測與通訊系統。

然而,專案也面臨多項挑戰。首先,為實現超遠航程與大載荷,發動機技術必須同步革新。英國勞斯萊斯公司正在開發「自適應循環引擎」,藉由可變涵道比兼顧不同飛行狀態需求,預期燃油效率將比現有引擎提升逾20%。

在隱形與生存能力方面,「暴風雨」將引入可重構通訊系統與動態電子對抗設備,能即時調整雷達反射特性對抗紅外/雷達導引武器。機體則採用吸波複合材料與低可視氣動設計,並以虛擬駕駛艙與全息投影介面取代傳統儀表,讓飛行員更像「作戰中樞管理員」,輔以AI進行決策。

然而,三國合作的技術分工與成本分攤仍存在潛在分歧。例如,日本傾向將核心元件在國內生產,英國則希望維持技術主導權;義大利亦積極爭取未來出口市場份額。此外,「飛行伺服器」、「無人機集群指揮」等核心概念尚未在實戰中驗證,在強電子干擾環境下的可靠性仍待觀察。

根據英國國防部最新評估,受供應鏈波動與通膨影響,項目成本已較原始預算上漲15%,服役時程可能從2035年延後至2040年代中期,屆時將與現役「台風」戰機重疊服役,增加過渡階段的裝備管理難度。

專家指出,「暴風雨」與美國「下一代空中優勢」(NGAD)、中國第六代戰機有明顯共通點——均著眼「超遠航程」與「體系化作戰」。在遠程防空導彈與衛星監控密集發展的未來空域,唯有突破傳統戰機活動半徑,才能重奪制空主導權。

儘管距離全面服役仍有多年,「暴風雨」已展現歐洲軍工體系主導全球空戰未來的野心。比爾上校表示:「我們不希望重演1960年代F-4戰機過度依賴導彈的教訓。每一項技術指標,背後都是數千小時的模擬與推演。」