10 月 26 日,美國「尼米茲」號航艦的兩架戰機接連在南海水域墜毀後,中國軍艦迅速貼近、穿插繞行,迫使美軍派艦增援,徒升爭議。事件不到一個月,中美兩軍就在夏威夷舉行的《海上軍事安全磋商機制(Military Maritime Consultative Agreement, MMCA)》工作會議,對外被描述為「對話恢復」、「降低風險」,實有隔空抓藥風險。

換言之,MMCA 是兩軍在進入「持續接觸」時代後,確保雙方在高強度對峙常態化下,不因技術與操演失誤導致戰術事件升級為戰略危機被迫使用的最低限度危機管理工具,而非軍事互信的證據。

現正最夯:范冰冰奪金馬影后中國網路卻噤聲?《地母》封后壓熱搜 網:怕她重新翻身?

MMCA 的本質是行為準則,不是戰略協議

MMCA所涵蓋的領域集中在接近與交會距離、空中攔截程序、海上航行避碰、誤判事件的溝通與通報、特定事件的案例回顧等,這些內容本質上屬於戰術層級的安全行為規範,多屬於部隊「操作性」與「程序性」議題。

MMCA其功能不是限制兩軍行動,而是避免戰術行為因誤讀升級為戰略衝突。但中美軍事競爭早已不是「近距離意外」規模,而是整體力量投射與戰區布局的結構性對抗。MMCA 與其說是「改善關係」,不如說是「避免擦撞引爆更大衝突」。這是技術層面化解風險,而不是戰略層面的互信。

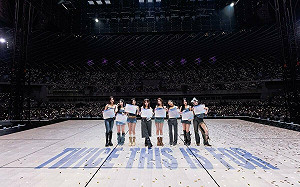

當前熱搜:TWICE台開唱「子瑜回家」感動萬人 黃安突稱「不說是非」惹怒粉絲

解放軍與美軍的戰術接觸呈現「地理擴散」與「時間持續」兩大特徵。解放軍海、空兵力的跨戰區作戰增加接觸複雜度,而混合編組的接觸,使對峙從單純海上態勢,變成海、空、電磁共構。而遠海訓練常態化更意味著解放軍與美軍接觸不再侷限南海或台灣周邊,而是從菲律賓海一路延伸到第二島鏈西側,這讓 MMCA 的風險管理需求比過去任何時候都更高,但也更接近其能力極限。

美軍參與 MMCA 的動機也非常清楚,他們不是來協商,而是來確保解放軍不會打亂美軍在印太的部署節奏與偵巡能力。美軍的核心需求是航行自由行動(FONOPs)不受干擾,戰區聯合指揮不能因中方單一行為陷入被動。美軍從來不期待解放軍「合作」,美軍要的是解放軍在接觸過程中不要因技術或操控過度激進,破壞國際法下的美軍自由航行。

MMCA 無法阻止衝突 棄之可惜

中美機艦距離過近的事件,大多包括截距角度不規則、電磁干擾操作、高下剪切不足、中國飛行員的過度貼靠等,這些都是戰術行為,不是戰略決策。只要一次判斷失誤,就可能造成碰撞、墜機等,而這種事件根本不是外交可以即時阻止的。

MMCA 真正提供的,是一種延遲戰術升級到戰略衝突的緩衝時間。它讓前線飛行員知道「哪些行為不能做」、艦長知道「需要保持什麼距離」、戰區指揮部知道「事件發生後的回報程序」、國防決策者有「事件即時通道」可查明,這種程序化透明,能阻止戰術層級的小事故被誤讀為大規模挑釁。MMCA不是戰略穩定工具,但它是防止戰略失控的最低層安全網。

MMCA 對台灣與印太盟邦的意義是降低意外,但無法降低威脅。因為中共的威脅結構不變,解放軍灰色行動仍持續、南海爭議未停、台海周邊機艦繞行密度仍然攀升,中美雙方的軍力擴張毫無鬆懈。換言之,MMCA 只處理「意外」,不處理「衝突根源」。從軍事觀點,台海與南海的戰略環境並未因 MMCA 而改善,真正改變的是「危機爆炸的機率」的修正,但威脅並未下降。

眾所周知,MMCA 是必要的戰場安全機制,但不能被幻想成中美緩和。這場位於夏威夷的會談意義不在於中美重啟對話,在於解放軍與美軍的接觸密度已進入史上最高點,雙方都不希望因戰術事故引爆戰略危機,制度化管控是必要,而非友善。因此從軍事角度的解讀應是 MMCA 是戰場除錯機制,不是戰略緩和訊號。它能減少意外,但無法遏止對抗;能降低誤判,但無法減少兵力;能改善程序,但無法改善戰略,中美進入的是競爭+風險管理並行的新時代,而非合作時代。